Por Edward Feser

Tradução de Gabriel Marvin

Notas de Helkein Filosofia

Segundo a concepção tradicional de método científico ligada a Francis Bacon, a ciência deveria ser iniciada com a coleta de observações isentas de preconcepções teóricas, ecoando a idéia de somente esse tipo de evidência teoricamente neutra pode oferecer fundamentos imparciais à seleção de teorias. Porém, na filosofia da ciência do século XX, tornou-se um lugar-comum enfatizar a falsidade do conceito de observação neutra, pois, na realidade, toda observação está, inegavelmente, teoreticamente impregnada (theory-ladenness). Portanto, mesmo ao descrevermos os objetos de nossas observações, não podemos deixar de supor teorias sobre sua natureza, circunstâncias e assim sucessivamente.

O livro Patterns of Discovery (1958), escrito por Norwood Russell Hanson, é freqüentemente mencionado como um exemplo clássico dessa teoria. Uma das razões do proveito do exame deste trabalho é a forma como ele esclarece que a carga teórica das observações não implica, por si só, em relativismo, ao contrário do possivelmente inferido a partir de explicações simplistas da filosofia da ciência atual. Sem dúvida, à primeira vista, pode parecer o oposto, mas o autor enfatiza: mesmo para diferentes observadores, munidos de pressupostos distintos, há um sentido em que se pode acusá-los de verem coisas diferentes. Um microbiologista, ao apontar o microscópio para o conteúdo duma determinada lâmina, pode ver uma organela celular, enquanto outro, um fragmento de matéria estranha resultante do processo de coloração. Um astrônomo do século XVII, ao observar o sol ao amanhecer, vê-o mover-se pelo céu, enquanto outro vê a terra mover-se em relação ao sol, etc.

Muitos responderiam que ambos observam a mesma coisa, mas extraem inferências distintas, supondo, implicitamente, a existência de dois processos independentes: de um lado, a experiência visual; de outro, separadamente, a interpretação dessa experiência. Entretanto — argumentaria incisivamente Hanson —, essa distinção é enganosa. Uma interpretação usual deste suposto dualismo pressupõe dois observadores com a mesma imagem retiniana ou o mesmo estado fisiológico, porém, impõe interpretações futuras divergentes. O problema, observa Hanson, é simples: a experiência visual não se reduz à imagem retiniana, nem a algum estado fisiológico.

“Os astrônomos não podem estar se referindo a isso quando dizem observar o sol. Se estiverem hipnotizados, drogados, bêbados ou distraídos, podem não o ver, mesmo se suas retinas registrarem sua imagem exatamente igual à de costume. Ver é uma experiência. A reação da retina é apenas um estado físico — uma excitação fotoquímica. Fisiologistas nem sempre reconheceram a diferença entre experiências e estados físicos. Pessoas, não os olhos, vêem, câmeras e globos oculares são cegos. Tentativas de localizar nos órgãos da visão (ou da rede neurológica atrás dos olhos) algo nomeável por ‘ver’ devem ser descartadas… há mais no ato de ver, estando para além daquilo recebido pelos globos oculares” (pp. 6 –7).

Outra maneira comum de formular essa suposição equivocada é recorrer ao conceito de “dados dos sentidos” (sense-data), e consiste em conceber dois observadores com dados semelhantes — por exemplo, “ambos percebem um disco brilhante amarelo-esbranquiçado numa extensão azul acima de uma verde” (p. 7) — aos quais atribuem interpretações distintas. Contudo, essa descrição não corresponde ao funcionamento da experiência visual em condições normais.

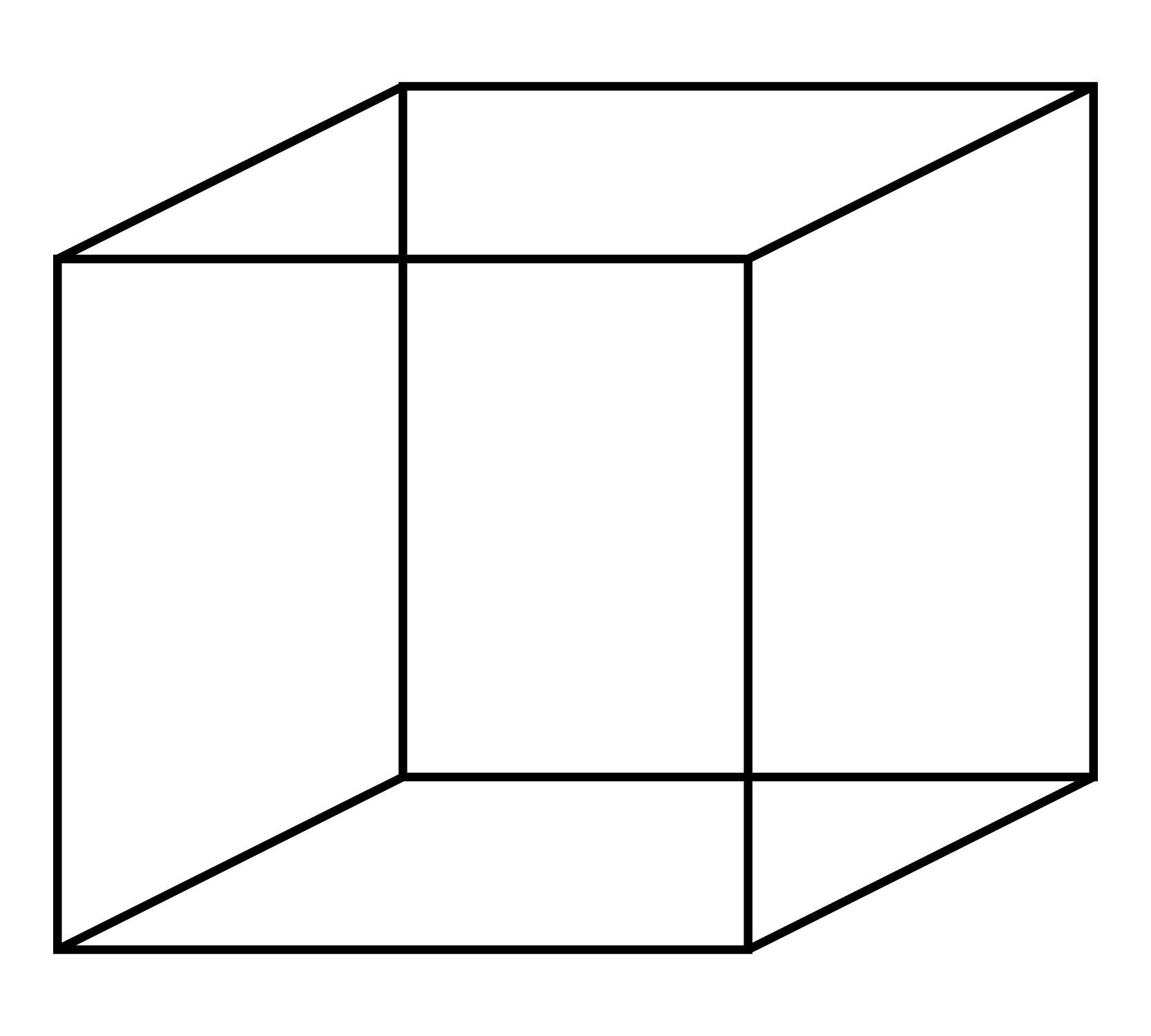

Considere o famoso exemplo do cubo de Necker (na imagem acima). Se alguém observar a figura e for convidado a dizer o que vê, poderá responder: “É um cubo de gelo”, “É um aquário”, “É uma estrutura de arame”, entre outras possibilidades. O contexto provavelmente exercerá grande influência na determinação de sua resposta, v.g., se o cubo fizer parte duma imagem maior, lembrando a um copo de uísque, o entrevistado tenderá a descrevê-lo como um cubo de gelo, não um aquário. A questão se refere, portanto, à existência de casos óbvios onde uma pessoa descreveria sua experiência afirmando “ver um cubo de gelo, e não um conjunto de linhas, e, em seguida, interpretá-lo como um cubo de gelo”.

É indubitável a possibilidade de momentos em que se defenda a segunda alternativa em prejuízo da primeira; nesse contexto, estariam em execução dois processos distintos: a experiência e, conseqüentemente, uma interpretação; contudo, em circunstâncias habituais, não existe essa dupla operação, restando apenas uma, a de observar um cubo de gelo. Podemos dizer o mesmo, analogamente, de dois astrônomos: um pode descrever sua experiência perceptiva de “ver o sol mover-se” e o outro de “ver a terra mover-se”, i.e., para ambos há somente um ato perceptivo — e não uma experiência acompanhada por uma interpretação separada. Ora, hoje se sabe do equívoco presente no dito pelo primeiro astrônomo, mas isso é irrelevante para o argumento, pois o conteúdo empírico é expresso corretamente pela descrição “ver o sol mover-se”, e não por “ver um disco branco-amarelado num fundo azul”, etc.

Também aqui podemos imaginar cenários excêntricos. O observador pode descrever precisa, mas estranhamente, o objeto observado. E se ele não souber o que é o sol? Mas, evidentemente, isso não se aplica a um adulto normal e muito menos a um astrônomo. E, se algum astrônomo “reagisse ao ambiente visual apenas com respostas de dados dos sentidos — à moda de um infante, ou dum inepto —, o tomaríamos por fora de si. Diríamos que não vê o posto diante dele” (p. 22).

Ademais, mesmo quando lidamos com cenários incomuns, eles ainda envolvem aplicar conceitos na própria experiência perceptiva, e não em algum ato separado de interpretação. Caracterizamos a experiência em termos de “um disco amarelo-branco” em vez de “o sol”, mas essa descrição pertence à experiência mesma, não lhe sendo acrescentada. Conforme Hanson escreve: “O conhecimento está ali no ato de ver, e não é um apêndice dele. O padrão dos fios está no tecido, não sendo posteriormente colocado por operações acessórias. Raramente nos percebemos acrescentando conhecimento ao apresentado aos olhos (p. 22).” Se as experiências perceptivas não incorporassem esse saber, não conseguiríamos fazer, com elas, o que de fato fazemos — algo exigido tanto pela ciência quanto pelo senso comum —, i.e., extrair inferências e vinculá-las ao conjunto mais amplo de nossos conhecimentos prévios, incluindo as teorias científicas testadas por meio da experiência sensível. Voltando a citar Hanson:

“Significado, relevância — essas noções dependem do já conhecido. Objetos, eventos, imagens não são intrinsecamente significativos ou relevantes. Se ver fosse apenas um processo óptico-químico, nada visto seria relevante para o nosso conhecimento, e nada conhecido teria significado para as coisas vistas. A vida visual seria ininteligível, e a vida intelectual desprovida de uma dimensão visual. O homem seria um computador cego acoplado a uma placa fotográfica sem cérebro” (p. 26).

Esta observação é, por certo, parte antiga das críticas modernas ao empirismo ingênuo, desde o dictum kantiano, segundo o qual as “intuições sem conceitos são cegas”,[1] até o ataque de Wilfrid Sellars ao “mito do dado”.[2] Mais uma vez, à primeira vista, isso poderia soar como uma certa forma de relativismo. Se o percebido reflete sempre o conhecido, ou o conhecimento pressuposto, mas diferentes observadores possuem corpos distintos de conhecimentos, ou do tomado por conhecimento, como poderiam jamais perceber as mesmas coisas? Não é como se não houvesse nada acordado entre eles, e podemos imaginar a conversa continuando: “Você pelo menos concorda na formação por linhas?” “Claro!” Aqui, também, o seu suposto saber é intrínseco à experiência, não sendo acrescentado num ato separado de interpretação. Mas, neste caso, trata-se de um conhecimento partilhado.

Nas palavras de Hanson, “se ver coisas diferentes implica ter conhecimentos e teorias diferentes de X, então talvez o sentido segundo o qual eles vêem a mesma coisa implique compartilharem de conhecimentos e teorias acerca de X” (p. 18). A discordância refere-se a uma concordância mais profunda e, com efeito, sem algum grau de acordo — ao menos quanto ao objeto preciso da controvérsia — nenhuma discordância seria possível. Como Donald Davidson sustentaria, para compreendermos o que outrem diz enquanto linguagem, independente do dito nesta linguagem, precisamos vincular os seus enunciados a aspectos de um meio comum, sucedendo em crenças compartilhadas acerca dele. Antecipando tal linha de raciocínio, Hanson observa que o erro constitui a exceção, e não a regra: “Podemos estar errados, mas não sempre, nem sequer na maior parte das vezes. Além disso, os enganos operam segundo o normal, ordinário. Porque o mundo não é um feixe de artifícios ilusórios, ilusionistas podem existir” (p. 21). Portanto, a carga teórica da percepção não implica relativismo ou ceticismo, pois não obriga a total ou sequer extensa discordância entre os observadores, nem que todos — ou a maior parte — dos nossos juízos perceptivos estejam errados. Transcendendo o afirmado por Hanson, essa tese é compatível com a idéia de existir um nível teórico, um modo muito geral de articular a estrutura fundamental do mundo, comum a todos os observadores e cuja correspondência com a realidade não podemos negar de maneira coerente.

Outro ponto essencial em Hanson é o papel da linguagem na carga teórica da observação:

“Há um fator ‘lingüístico’ no ato de ver, embora nada haja de lingüístico naquilo formado no olho ou na imaginação. Sem esse elemento lingüístico, nada do que observamos poderia ter relevância para o nosso conhecimento… pois que significa afirmar que as coisas fazem sentido, senão dizer que as descrições que lhes damos se compõem de sentenças dotadas de significado?” (p. 25).

Parte disso deriva da conexão geral e essencial, no ser humano, entre pensamento e linguagem — tema examinado minuciosamente nas p. 91–103 e 245–256 de meu livro Immortal Souls. O fato de sermos animais racionais — i.e., capazes de apreender conceitos, articulá-los em proposições e raciocinar logicamente — anda de par com o de possuirmos uma linguagem dotada das propriedades semânticas e da estrutura combinatória próprias das línguas humanas.

O argumento apresentado pelo filósofo americano depende, em parte, da tese de certos métodos específicos de conceber o mundo serem inviáveis sem o estabelecimento prévio de formas específicas de representação lingüística. Os exemplos apresentados demonstram como certos conceitos na física só puderam ser formados após o desenvolvimento de técnicas matemáticas apropriadas. Alguns anos atrás, tive a oportunidade de tratar, num ensaio, da forma pela qual a invenção de sistemas inéditos de símbolos possibilita novos modos de conceituação. Em todo caso, importa frisar que não se trata de algo totalmente separável da experiência perceptiva, ou acrescentado artificialmente a ela; possuir conteúdo lingüisticamente exprimível é característica inerente à experiência distintivamente humana — ou, ao menos, no homem maduro e normal. Na experiência humana, o conteúdo conceitual e o sensível apresentam-se fundidos, são duas dimensões de uma única realidade, e não o somatório de um estado puramente intelectual e de um puramente senciente, v.g., respectivamente, o anjo e o animal não-humano.

Pode ser elucidativo examinar a perspectiva tomista, a qual, considerando o homem como um animal racional, este detém uma única alma feito sustentáculo tanto das faculdades intelectuais quanto das sensíveis, afastando a idéia de duas almas distintas, uma racional e outra sensível. Afirma S. Tomás, nas Questões Disputadas sobre a Alma, “a alma sensitiva no homem é mais nobre do que nos outros animais, porque no homem ela não é apenas sensitiva, mas também racional” e, novamente, “a alma sensitiva no homem não é uma alma irracional, mas é simultaneamente sensitiva e racional” (Art. XI, p. 147 da tradução de Rowan).[3] Se assim não fosse — argumenta o tomista — o ser humano deixaria de constituir uma única substância, tornando-se um composto de duas substâncias, à moda da concepção antropológica cartesiana.

Um único organismo, o homem em sua inteireza, vê algo sob a forma de um cubo de gelo, realizando nesse ato de ver uma operação conceitualizante; ou percebe a Terra em movimento, realizando uma experiência dotada de conteúdo proposicional, passível de formulação sentencial. Ambos os “veres” operam um só ato, e não dois atos coordenados, e nada disso colide com a nossa capacidade de distinguir a dimensão conceitual e a sensível presentes na unidade deste ato. Nas palavras de Hanson:

“‘Ver como’ e ‘ver que’ não são componentes do ato de ver, como hastes e mancais são partes de um motor: o ver não é algo composto. Ainda assim, é possível formular perguntas de ordem lógica. O que deve ter ocorrido, por exemplo, para descrevermos alguém como tendo encontrado um colarinho, ou visto um bacilo? A menos que ele tenha tido uma sensação visual e soubesse o que é um bacilo (e como ele se apresenta), não diríamos ter visto um bacilo — exceto no sentido em que um bebê poderia ‘ver’ um bacilo. ‘Ver como’ e ‘ver que’, portanto, não são componentes psicológicos da visão. São elementos logicamente distinguíveis no discurso sobre o ver, isto é, em nosso conceito de visão.”

Um tomista argumentaria que podemos distinguir a animalidade do homem de sua racionalidade, sem implicar a existência de duas substâncias distintas contingentemente unidas. Analogamente, distingue-se o conteúdo sensível do conceitual presente no ato pelo qual um homem vê um cubo de gelo ou percebe o movimento da Terra. Nada disso requer a existência de dois atos — um de observar e outro, suplementar, de conceber ou interpretar o observado.

Caso o leitor tenha aprendido algo com nossos textos, favor considerar uma doação via PIX , Cartão ou assinar nosso site para acesso ao conteúdo restrito e de maior qualidade. Sua contribuição nos motiva a continuar fornecendo filosofia de forma simples, mas não simplificada.

Notas:

[1] “Pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem conceitos são cegas. Pelo que é tão necessário tornar sensíveis os conceitos (isto é, acrescentar-lhes o objeto na intuição) como tornar compreensíveis as intuições (isto é, submetê-las aos conceitos). Estas duas capacidades ou faculdades não podem permutar as suas funções. O entendimento nada pode intuir e os sentidos nada podem pensar. Só pela sua reunião se obtém conhecimento.” Immanuel Kant – Crítica da Razão Pura b75 a71. [N.E.]

[2] Resumidamente, o sense data do empirismo pressupõe “dados brutos” a-teóricos (dados imediatos não conceituais ou estados epistêmicos não-inferenciais) como entidades basilares do conhecimento humano. No entanto, Sellars mostra que isto não existe, i.e., não há “entidade a-teórica” ou dado bruto, pois todo componente do processo cognitivo é compreendido como necessariamente incluso num quadro teórico ou, nos termos sellarsianos, incluso no espaço lógico das razões. Daí, o sense data é chamado de “mítico”; o mito do dado refere-se, nesta forma, à mitologia em torno deste dado bruto, em especial a referente à sua capacidade de ser, ao mesmo tempo, não conceitual e epistemicamente eficaz. [N.E.]

[3] Paráfrase da questão XI. [N.E.]